En abril del año pasado, Jason Schreier publicaba en Kotaku un pequeño gif que explicaba de manera tremendamente gráfica uno de los trucos más comunes que emplean los motores gráficos actuales a la hora de mover con brío los mundos virtuales imposiblemente detallados que conocemos hoy. El sujeto de estudio era Horizon: Zero Dawn, y el principio de funcionamiento era, es, de una simpleza absoluta: cada vez que el jugador gira la cámara en una dirección u otra grandes fragmentos del mundo simplemente desaparecen. Los árboles se evaporan, la complejísima malla que da forma a montañas y valles va perdiendo detalle hasta disolverse en la nada más absoluta y toda esa naturaleza salvaje que un segundo antes alfombraba las ruinas del viejo mundo se revela finalmente como lo que es: un decorado, un efímero cartón piedra que existe o deja de hacerlo en función del lugar en el que el jugador, su único Dios, decide posar la mirada. Si las revistas de la época no mentían el famoso Z-Buffer de Nintendo 64 funcionaba más o menos así, ahorrando al procesador el cálculo de aquellos vértices que no íbamos a poder ver de todas maneras, y aunque ambas sean triquiñuelas fascinantes desde un punto de vista técnico quizá lo sean más sus implicaciones. Quizá no sea necesario irse tan lejos, y quizá podamos encontrar ejemplos de la misma verdad en otros lugares: en ese Armagedón inminente que podemos ignorar cuanto se nos antoje mientras echamos la tarde rescatando gatitos o charlando con aldeanos, en ese infierno alfanumérico que sorprendía a los jugadores de Pac-Man cuando se aventuraban más allá del nivel 255 o en ese borde de la pantalla que amenaza con devorarnos en los niveles de scroll continuo de Super Mario Bros. En el videojuego, la ficción definitiva, no existe nada que sobrepase los márgenes del plano que elige enseñarnos, y puede que por eso la cosa siempre haya ido por barrios: hay quien los llama mundos, y hay quien los llama pantallas. No deja de ser lo mismo.

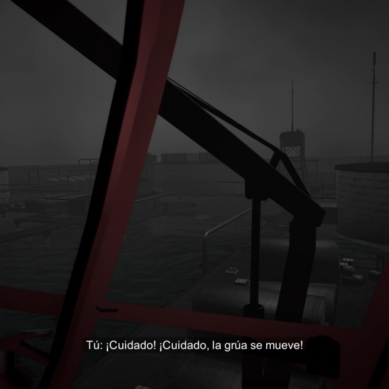

Es la cámara, el punto de vista del jugador, la que otorga o niega existencia, y por eso la solución que ensaya A Way Out tiene un punto de salomónica. En uno de sus niveles, en una de sus pantallas, la pareja protagonista tiene que huir de un pistolero a sueldo, un tipo calculador y metódico que recorre los pasillos del complejo con la mortecina calma de un Terminator. Nunca acelera el paso, pero nunca aminora la marcha; Leo vuelca alguna estanterías, Vincent le arroja una papelera, y cuando llega el momento de bloquear las puertas y escapar por el conducto de ventilación la maniobra se siente urgente, desesperada, porque el juego ha decidido dividir la pantalla en tres cuadrantes equivalentes. El asesino existe porque podemos verlo, porque avanza hacia el pequeño cuarto de las escobas con una certeza que nunca podría encarnar una cuenta atrás, y esta vez no tenemos todo el tiempo del mundo para completar el puzzle porque la narración ha avanzado y el monstruo se ha quedado fuera del plano. Si algo es relevante para la historia, si algo está sucediendo y puede afectarnos el juego simplemente lo muestra, y por eso huimos de esa gasolinera más apresurados que nunca: la pantalla vuelve a dividirse, y un cliente visiblemente alterado le explica al oficial la pinta que tenía la pareja que acaba de pegar un palo. Al fondo, en la carretera, estamos nosotros.

No es la primera vez que este principio de montaje en paralelo se utiliza para crear tensión, y jugando a A Way Out es frecuente acordarse de ese Jack Bauer al borde del colapso que intentaba decidirse entre el cable rojo y el negro mientras el presidente daba una rueda de prensa y sus compañeros del cuartel le machacaban los dedos con una grapadora a un señor sin permiso de residencia. Hazelight, el estudio responsable del juego, no está inventando la rueda, pero su verdadero hallazgo radica en utilizar el mismo recurso (o decenas de posibles variantes) para dibujar personalidades. Para representar lo que el videojuego siempre elige cortar, y para actuar como el contrapeso emocional de dos personajes complejos que no existen solo en las cinemáticas. Dos personas de carne y hueso que se saben perseguidas por su pasado, que maldicen y sufren y llaman a casa para prometer que todo irá bien, pero que también tienen tiempo para distraerse mirando la tele o haciendo el idiota con una máquina de refrescos. Y sobre todo, dos personas que, pese a su vínculo, existen de manera independiente y no funcionan en sincronía: una de las mayores y más refrescantes sorpresas que encierra el guión de A Way Out es su prodigiosa capacidad para saltar sin esfuerzo de la comedia al drama y vuelta a empezar, y nunca impacta más que cuando lo hace simultáneamente: cuando Vincent recibe una llamada que puede cambiar su vida mientras Leo nos regala la escena de la bicicleta. No os la perdáis.

La intención, repito, es dibujar registros y dotar de vida a dos personajes que no son actores recitando su texto cuando la cámara les enfoca, que existen fuera de ella y se emocionan como críos al encontrar una diana con un par de dardos clavados. Al menos en lo narrativo, porque a nivel de diseño la estratagema de la pantalla partida cumple una segunda función: vincular al jugador con su personaje, atraerlo, reclamar su atención, ofrecerle constantemente algo a lo que mirar de su lado de la ficción. La propia línea que la divide suele ejercer de juez, dedicando más espacio y más peso a los acontecimientos que marcan el ritmo y una pequeña rendija a lo intrascendente, para volver a un reparto equitativo cuando ambos fugitivos emprenden la huida o fusionarse en un solo plano si es que la situación lo requiere. Aun así, es realmente difícil escapar del hechizo, y al confinar nuestra atención a Vincent o a Leo, al personaje que nos ha tocado representar, el juego establece de un plumazo tres lazos inseparables: el de ambos protagonistas, el de jugador y avatar, y sobre todo el que sucede, de nuevo, fuera de la pantalla. El de las personas que están jugando absortas en su mitad del mundo, y constantemente se ven obligadas a compartir información.

Por eso es recomendable jugar con un amigo cercano, y por eso, aunque el juego permita el cooperativo online, disfrutar de una propuesta así lejos de un sofá de dos plazas me parece una aberración. La conexión física es importante porque el juego tiene mucho de experiencia vivida en común, porque Leo y Vincent pueden tocarse y lanzarse pullas y las que cruzan constantemente la habitación son igual de importantes. Todo su diseño, todo su inagotable manantial de ideas está construido sobre esa misma piedra angular, y tanto es así que ni siquiera castiga con especial dureza el error: si un guardia nos sorprende escondidos en la carretilla de la lavandería o avanzando a hurtadillas por los pasillos del ala médica un simple fundido a negro nos otorga una nueva oportunidad, y la reacción natural es reírse y propinarle a tu compañero una nueva colleja porque eres idiota y te han vuelto a pillar. Su nivel de desafío es el mismo que el de montar en una de esas bicis con cuatro pedales, una tarea aparentemente sencilla pero sujeta a la coordinación que, todo sea dicho, me sorprende que no esté en el juego. Y digo esto porque no me cuesta imaginar un proceso de diseño basado en el brainstorming constante, y en decenas de papelotes con listas desordenadas detallando diez, cincuenta, cien cosas que podrían plasmarse en un juego cooperativo y nunca se han intentado. Las que pasaron el corte se cuentan por decenas y están ahí porque lo merecen, aunque no todas tengan que ver con los focos y las alarmas ni tendrían sentido en un tráiler. Insisto en la formación de vínculos, e insisto en el poder de lo intrascendente. Intentad sentaros un rato a tocar el piano si es que tenéis la ocasión.

Y puede que suene extraño, porque uno no espera encontrar ese tipo de instrumental en el patio de una prisión. Hablaba antes de la fluidez de géneros y de su inesperada y demoledora vis cómica como la principal sorpresa que encerraba ese afectado drama carcelario que nos habían vendido, y sin duda la segunda está justo en eso, en lo carcelario. En lo que sucede dentro, y en lo que sucede fuera. Evidentemente no voy a entrar en detalles porque hablamos de un juego tan creativo en forma y mecánicas que obliga a extremar la prudencia, pero baste decir que quien esperara encontrarse aquí con un remake de la primera temporada de Prison Break va a encontrarse sorpresas, aunque los que tuvieran la mala cabeza de continuar más allá de la season finale (como servidor) pueden respirar tranquilos: asusta que el juego dedique menos de un tercio de su metraje al plan de fuga en sí mismo, pero lo que sucede después es sin duda mucho mejor. Esa es su otra gran conquista, y el resultado directo de esa tormenta de ideas que mantiene siempre un ritmo frenético, que no cede un palmo de tensión narrativa a lo largo de unas sorprendentes ocho horas de crono final. Ocho horas de ascenso constante, de progresión ininterrumpida en un argumento que jamás reutiliza situaciones o entornos porque implica la huida, el siempre adelante. Camina o revienta. Por eso, a la hora de buscar referentes, quizá sería más acertado olvidarse de Scofield y poner sobre la mesa las aventuras de Nathan Drake.

Una franquicia con la que comparte intenciones, ritmo y sobre todo sentido del espectáculo, aunque por desgracia el asunto del presupuesto es otro cantar. Y es que siempre tiene que haber una pega, y en este caso la única que humanamente puedo encontrar reside en un apartado técnico que no falla, que no deja ver errores de bulto, pero aun así acusa ciertas estrecheces a la hora de plasmar sus tiroteos y sus persecuciones en moto; a la hora de lanzar esas caídas de ojos al mismo cine de acción y aventuras del que beben en Naughty Dog, el que alimenta los set pieces desenfrenados que otros, por prudencia, decidirían que es mejor ignorar. A Way Out no lo hace, porque A Way Out es ese cineasta de barrio que tiene cuatro mil dólares y una furgoneta empeñada y quiere contar una historia de ciencia ficción. En esta ocasión no hay aliens ni máquinas del tiempo hechas con papel de plata, pero su motor es el mismo que alimenta todos esos mediometrajes, y diría que el mismo que sigue haciendo especial a Uncharted: la ilusión, el talento, la fe ciega en las propias ideas y una ambición desmedida e irresponsable con la que cuesta no sentirse cómplice. Eso, y un conocimiento enciclopédico del propio cine del que se sirve para manejar la cámara con soltura, para plantear las elipsis con una maestría realmente rara de ver en el medio y sobre todo para regalar homenajes que disparan esa complicidad con el jugador. Podría mencionar tres que arrancaron aplausos en esta casa, pero no querría hacer semejante faena a gente que aprecio.

Y precisamente por los mismos motivos no voy a hablar del final. Me cuesta horrores no hacerlo, porque se trata de uno de esos finales transformadores, de una conclusión que impacta y emociona y se pega a la piel, por lo que cuenta y sobre todo por cómo decide contarlo. Por lo que hace con el videojuego, con sus reglas, con sus expectativas, con sus papeles y sus roles cerrados. Por ser un broche perfecto, y una prueba inequívoca de que detrás de este juego hay una idea, una sola idea genial que explota y acaba dando sentido a todo. Porque es, y no me tiembla la mano al decirlo, la pieza que faltaba en ese podio histórico que hasta ahora ocupaban los finales de Firewatch y The Last of Us. Se trata de ese tipo de material, y por eso creo que es mejor no dar pistas: creo que es lo mínimo que le debo al lector, y también a otro tipo al que muchas veces condenamos a la inexistencia por quedar fuera de la pantalla. Me refiero, claro, al propio creador, y a un Josef Fares que era hasta ahora una figura cómica, un meme con patas que se cagaba en los Oscar y no sabía contenerse cuando tocaba. Puede que ahora nos toque a nosotros comenzar a tomárnoslo en serio. A la vista de lo que ha creado, puedo entender su entusiasmo.